Hello 👋

Pour cette 35e édition, voici une phrase que j’aimerais entendre plus souvent au travail : “Je ne sais pas”.

Non, ce n’est pas un appel à diffuser en boucle du Céline Dion dans nos openspaces, une torture qu’aucun employeur n’a, je l’espère, jamais expérimentée. Pardon pour les fans de Céline…

Je rêve que les gens (et les IA) sachent admettre qu’ils ne savent pas.

Malheureusement, beaucoup préfèrent ne rien dire en laissant croire qu’ils ont compris, ou pire, affirment avec aplomb des bêtises.

Les IA, elles, sont les championnes du bullshit. Faire admettre à ChatGPT, Claude ou Le Chat qu’ils ne savent pas relève de l’exploit. Il existe même un fil de discussion reddit sur le sujet !

Est-ce la mort inéluctable de la phrase “Je ne sais pas” ? 🤷♂️

Bonne lecture !

Si vous avez aimé cet article, vous pouvez m’aider très simplement 😉

En cliquant sur le ❤️ juste sous le titre de cet email (ça donne du courage !)

En partageant l’article par email ou sur les réseaux sociaux

La phrase du jour

Un aveu coupable

À mes débuts professionnels, je n’osais pas dire que je ne savais pas.

Pourtant, comme tout étudiant rejoignant le monde professionnel, je ne savais rien.

J’avais quelques connaissances théoriques mais tout restait à apprendre : la manière d’appliquer ces connaissances dans la vraie vie d’une entreprise, de se comporter avec ses collègues, avec son chef et ses clients, etc.

Et puis, il y a tout ce que l’on apprend en découvrant une entreprise : ses règles, son organisation, ses jeux politiques, ses procédures et outils, et son jargon.

C’était impossible de tout savoir. D’ailleurs, personne ne me demandait de tout savoir.

Malgré tout, quand je ne comprenais pas les propos de mon interlocuteur, je notais discrètement dans mon carnet d’aller rechercher des infos tout en hochant la tête pour faire semblant de suivre. Je n’osais pas lui demander de répéter ou de prendre du temps pour m’expliquer.

Je culpabilisais de “voler” du temps à mes collègues, de ne pas pouvoir apporter des réponses à mes clients, de ne pas être au niveau.

J’étais probablement tombé dans le syndrome du bon élève.

Il m’a fallu plusieurs années pour oser dire : “Je n’ai pas compris, peux-tu m’expliquer ?”, “Je ne sais pas mais nous allons trouver une solution”…

C’est devenu une force.

Mais il m’a fallu vaincre des croyances solidement ancrées.

Fake it until you make it

Le premier combat qu’il m’a fallu mener est lié à la culture de mon métier de toujours : consultant.

Plusieurs collègues m’ont conseillé de ne jamais admettre ne pas savoir quelque chose. L’un d’entre eux, Frédéric, m’a dit un jour :

Le plus important dans ce métier, c’est d’en savoir un tout petit peu plus que ton client.

En soi, c’est un conseil plutôt judicieux.

Les clients appellent des consultants pour avoir des experts qui pourront résoudre leurs problèmes. Si vous leur dites honnêtement : “Je ne sais pas quoi faire. J’ai découvert le sujet hier sur Wikipédia”, vous risquez de les décevoir

Quand j’étais auditeur, j’ai appris un vendredi que je devais démarrer un audit informatique, le lundi suivant, sur un système (que je ne connaissais pas) avec des interlocuteurs indiens non francophones (et je n’avais pas pratiqué l’anglais depuis 2 ans).

Toute la semaine d’audit, j’ai appliqué scrupuleusement le concept “fake it until you make it”. Autrement dit, en français, “fais semblant, sur un malentendu, ça peut passer”.

Et c’est passé !

Toutes ces injonctions à “sortir de sa zone de confort”, “oser prendre des risques”, “fake it until you make it” que l’on peut lire à longueur de journée sur LinkedIn, ont leur limite.

D’une part, parce qu’il est possible de se retrouver en situation d’échec et d’en souffrir. Croire que la réussite n’est qu’une question de volonté est un mythe. Nous finissons par penser que demander de l’aide est une faute et que l’échec est entièrement notre responsabilité. En réalité, on peut tout simplement ne pas avoir eu de bol…

Ce concept “fake it until you make it” a également donné naissance aux prestidigitateurs du monde corporate.

Ils postulent à des postes pour lesquels ils n’ont pas les compétences, font illusion en entretien avec des flatteries et de longues phrases (vides de sens et truffées de concepts fumeux). Une fois en poste, ils s’accaparent les réussites de leurs équipes, rejettent les responsabilités des erreurs sur les autres, survivent (voire obtiennent des promotions) en passant pour des experts qu’ils ne sont pas.

Ecrire ces quelques lignes ravive des souvenirs douloureux.

Je revois des têtes.

Je revis des situations qui ont fait souffrir de “bon(ne)s élèves”.

J’ai la nausée.

L’effet Dunning-Kruger

L’autre difficulté pour parvenir à dire “je ne sais pas” est d’être conscient de son ignorance.

Car oui, admettre ne pas savoir nécessite de savoir qu’on ne sait pas.

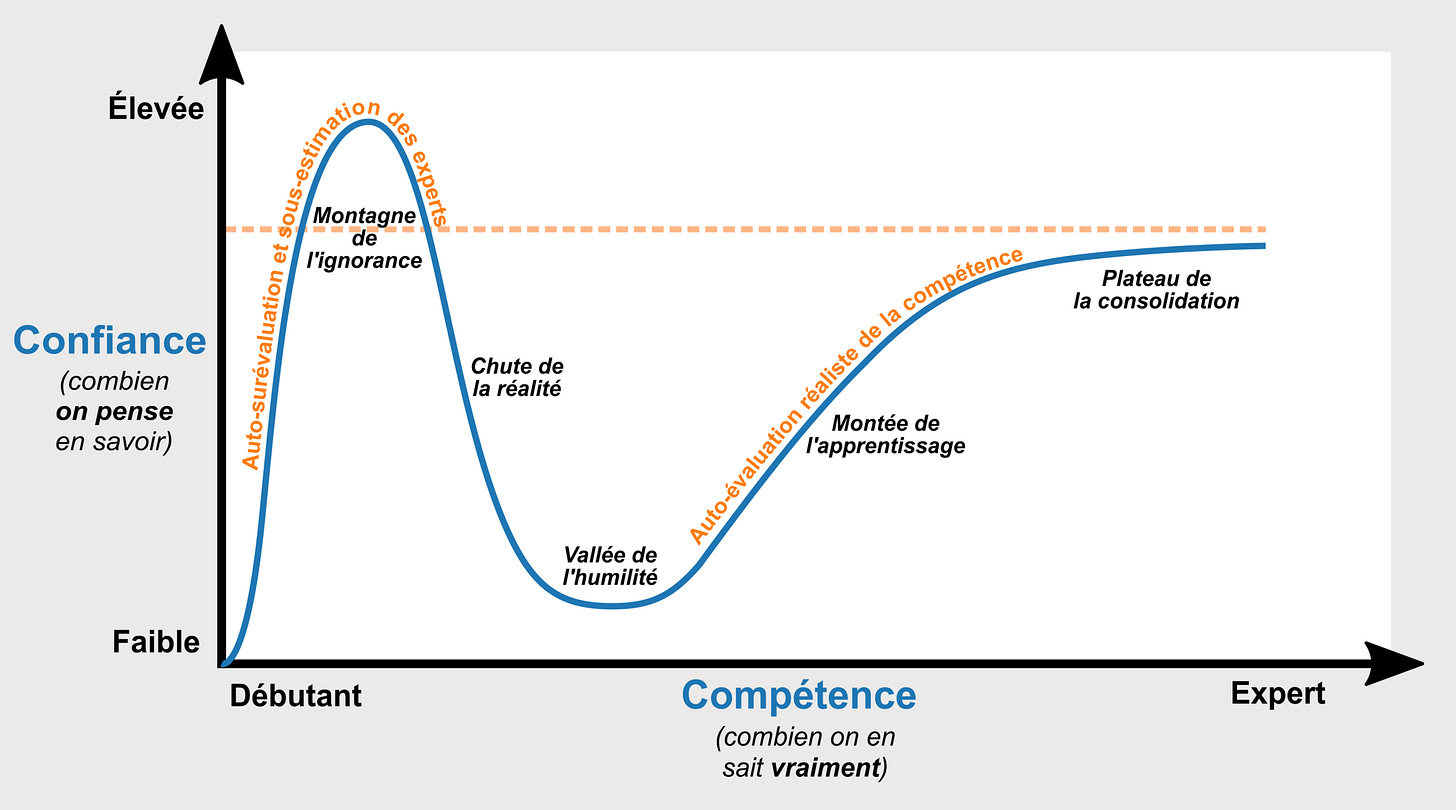

Malheureusement, notre cerveau n’est pas sympa et peut nous induire en erreur, en particulier avec l’effet Dunning-Kruger ou biais de surconfiance.

L’effet Dunning-Kruger est un biais qui conduit les personnes les moins qualifiées dans un domaine à surestimer leur compétence. Les personnes plus qualifiées ont une bien meilleure capacité à auto-évaluer leur compétence.

L’origine de l’étude menée par Dunning et Kruger est une histoire rigolote.

En 1995, aux Etats-Unis, une personne est arrêtée par la police peu après avoir braqué une banque. Très surpris, le malfrat demande aux policiers comment ils ont réussi à le reconnaître. La police lui montre les images de la caméra de surveillance qui a tout filmé. Là, contre toute attente, le voleur s’exclame : “Mais c’est impossible, je m’étais recouvert le visage de jus de citron !”

Il était convaincu que le jus de citron l’avait transformé en homme invisible. 🤣

De manière moins caricaturale (enfin j’espère), nous sommes tous susceptibles d’être dupés par nos biais. En apprenant de nouvelles compétences, j’ai souvent eu l’impression d’être à l’aise avant de découvrir l’étendue de mon incompétence…

C’est un effort permanent d’être lucide sur l’état de ses connaissances et compétences.

Pour y parvenir, la phrase “Je ne sais pas” est votre meilleure alliée.

L’ignorance éclairée

Aujourd’hui, je n’ai plus aucune difficulté à dire que je ne sais pas et à poser des questions.

J’ai toujours de belles surprises car la plupart des gens aime partager leur savoir. Au final, j’apprends et j’ai l’impression que cette posture d’écoute et d’humilité, loin de me desservir, renforce la confiance avec mes interlocuteurs.

Réciproquement, j’aime interagir avec les personnes qui savent qu’elles ne savent pas, et qui osent le dire.

Pour conclure, je vous partage un extrait d’une newsletter que j’aime bien lire, Futur(s) de Noémie Aubron, qui traite, dans l’une des dernières éditions de la mort du “je ne sais pas”.

Résister à l’illusion du savoir total, c’est cultiver une posture d’humilité et de discernement, accepter que certaines questions restent ouvertes et que l’incertitude n’est pas une faiblesse, mais une condition même de la pensée critique et de l’innovation.

Savoir ne pas savoir devient un atout, une forme de résistance, un terrain fertile où germent la réflexion et l’imaginaire. C’est en continuant à dire “je ne sais pas” que nous préserverons notre capacité à interroger le monde, à entrevoir l’inattendu et à esquisser de nouveaux futurs.

A bientôt pour le prochain épisode 😀

Jérôme

Si vous avez aimé cet article, un “petit” like donne bien du courage ❤️

Je suis Jérôme Labastie, consultant et formateur en management.

J’ai cofondé Onirio, un cabinet de conseil, coaching et formation qui accompagne les entreprises à changer positivement leurs façons de travailler.

Pour découvrir ce que nous faisons, c’est ici : https://onirio.fr

Heureuse de lire ceci ! J’ai toujours préféré « avouer » que je ne sais pas considérant que cela me fait « grandir » justement. Et je crois qu’on peut le dire, notre histoire (récente) a prouvé que si certains avaient dit en temps et en heure qu’ils ne savaient pas on aurait pu évité bien des problèmes.

encore cette semaine, un client m’a posé une question et je lui ai dit honnêtement que je préférais qu’il contacte les personnes concernées, car je n’avais pas la réponse, il m’a regardé de haut en me disant « ah bon, vous ne savez pas ? »

J’ai répondu que oui, effectivement je n’étais pas certaine et que je préférais l’orienter vers des personnes qui pour sûr avait la bonne réponse à lui donner. Et je ne me suis pas senti moins compétente pour autant. Au contraire, j’estime que reconnaître nos limites nous permet d’en apprendre plus sur nous , cela nous invite à se renseigner pour avoir la bonne info ou comme j’aime à le dire, considérer que nous ne sommes pas spécialistes de tout et que chacun son rayon ;-)